ファッション・アパレル業界のSDGs

明暗分かれるアパレル企業、喫緊の課題とは?

「ニーズの正確な把握」と「コストカット」が決め手にSDGsの考え方が浸透し、ファッション・アパレル業界でも本格的な取り組みが始まっています。

ファッション・アパレル業界では、マーチャンダイザーという職種が大きなウェイトを占めてきました。マーチャンダイズとはマーケットの動きや消費動向を予測し商品企画を考えること。他の多くの産業が今のトレンドを正確に把握して先の商品展開を考えるのに比べると、ファッション・アパレル業界のマーチャンダイザーは将来のシーズンでの流行を見据えて先の先を考えます。早いうちから販売予測をし、素材の選定から工場、物流の確保を見通さなければなりません。

ただ人間のやることですし、リアルタイムのトレンドを捉えるわけではないですからどうしても外れることがあります。この場合、大きなムダが発生します。某社では1年間に廃棄処分になるアパレル関連商品が年間40億円になると報じられました。これは途方もないロスであり、コスト引き上げの要因であり、SDGsの流れに取り残されている現状でもあります。

(出典:環境省ホームページ SUSTINABLE FASHION)

こうした様々な問題の打開のため、ファッション・アパレル業界も「官」と一体になって大変革を進めています。

ムダを減らすための取り組みとは?

リユースをブランドが認定するファッション・アパレル業界は、商品寿命の短い商品を毎シーズン新商品として売り、なるべく売りつくし、売れ残りが出た場合は破棄することでブランド価値を守ってきました。自動車のように中古品が市場に出回ることをメーカーは関知せず、公式には認めてこなかったわけです。

その考え方が昨今崩れてきており、各メーカーとも積極的に「不用品の回収」を公式に始めています。自社ブランドの着なくなった服を、顧客から店舗で回収する取り組みです。洋服1点に付き1000円程度の商品券と交換し、店舗商品の購入時に商品券分を割引きます。中には状態の良いものもあり、クリーニングや検品チェック後、これらを「認定リユース品」として廉価にECサイトで販売する取り組みも始まりました。

ターゲットは比較的古着に抵抗のない若者世代。ブランドも「ニューヨーカー」「SCAPA」など流行に左右されない、長く着られると定評のあるトラッド系ブランドがこの取り組みを始めたことが注目されています。各ブランドはリユース品に親しんでもらうことで、ブランドの魂である品質の良さを実感してもらい、ブランドの価値を次世代につなげたいとしています。確かに、毛織物などは織機や技術者の減少から、「この年代のものが生地の目が摘んで高品質だった」というケースも少なくありません。イギリスの人気織物・ハリスツイードは、生産された年代がタグの色やデザインで判るため、好みの生地のデッドストックや、コートやスーツのリユース品を探して着用する人もいます。

Webでの取り組みとは?

ECとDX、AIの3つがキーとなるまず一番顕著なのがECの波。実店舗に比べ試着ができないことがデメリットでしたが、ZOZOTOWNがZOZOスーツを導入(後に廃止)したあと、AIがサイズを測ってくれるアプリなども登場しています。またAmazonも試着サービスを行っており、実店舗に限りなく近いサービスが受けられるようになりつつあります。また、サプライチェーンや物流を様々なシステムと統合させ、DX化することで無駄なコストを省く試みも進歩しています。そして、マーチャンダイズにAIを導入することで、より的確に市場や需要を捉えられるようになってきています。ネットワークの進化が、マーケティングから商品企画、生産、輸送、小売りまでを合理化しつつあるのです。

ファッション・アパレル業界の未来

世界からの高評価は変わらないその人のキャラクター、個性、生き方を端的に表すのはやはりファッション。おしゃれは多様性と自由、個人の尊厳を具現化するツールのひとつでもありますが、ここ数年はコスト高とメーカーの淘汰に苛まれてきました。業界にとっては、まさにここが正念場と言えます。

しかし日本のファッションデザインの独創性、先進性、そして縫製や素材に象徴される品質管理の良さは、生産地がどこになろうと変わらず、世界から大きな評価を受け続けています。

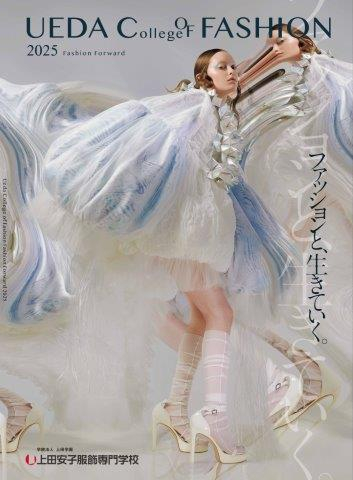

大変革を遂げても、その個性と自由なデザイン性を守りながら新しくなっていく業界に、自分の将来を託してみませんか?

上田安子服飾専門学校

東京デザイン専門学校